《难经》并非解释《内经》之疑难者

传统观点认为,《难经》一书本于《内经》,是解释《内经》中之疑难者。如明·王九思《难经集注·杨玄操序》:"《黄帝八十一难经》者,斯乃勃海秦越人之所作也……按黄帝有《内经》二帙,帙各九卷,而其义幽赜,殆难穷览。越人乃采摘英华,抄撮精要,二部经内凡八十一章。勒成卷轴,伸演其道,探微索隐,传示后昆,名为《八十一难》。以其理趣深远,非卒易了故也,既宏畅圣言,故首称黄帝。"

明·马莳《难经正义·陈懿德序》:"玄台之言曰:'《内经》可以称经,而《难经》则以《内经》为难,其经之一字,正指《内经》之经耳,非越人自名其书为经也。'"清·叶霖《难经正义·序》:"夫'难',问难也。'经'者,问难《黄帝内经》之义也。"清 ·丁锦《古本难经阐注·张序》:"《难经》者《灵》、《素》之精华也。"《古本难经阐注·自序》 :"《难经》者,扁鹊之所着(著)也。何为乎而名《经》?本于《内经》故名也,《内经》黄帝之《灵枢》、《素问》也。"清·徐灵胎《难经经释·叙》:"《难经》,非经也。以《灵》、《素》之微言奥旨引端未发者,设为问答之语,俾畅厥义也。古人书篇名义,非可苟称,'难'者辩论之谓,天下岂有以'难'名为'经'者,故知《难经》非经也……惟《难经》则悉本《内经》之语,而敷畅其义,圣学之传,惟此为得其宗。然窃有疑焉,其说有即以经文为释者,有悖经文而为释者,有颠倒经文以为释者。"

南京中医学院校释《难经校释·前言》:"《难经》是我国古代医学著作之一……全书以阐明《内经》的要旨为主,用问答的体裁,辑为八十一难。"

李经纬、林昭庚《中国医学通史·古代卷》:"关于《难经》书名的含义,历代学者有着不同的理解和认识,一种观点认为,以'难'字作为问之'难'(nan,发音为四声)。清·徐灵胎《难经经释·自序》说:'以《灵》、《素》之微言奥旨,引端未发者,设为问答之语,俾畅厥义也。'另一种观点认为,以'难'字作为难易之'难'(nan,音同男,二声)。唐·杨玄操《难经注·序》说:'名为《八十一难》,以其理趣深远,非卒易了故也。'以上两种理解都有其代表性,从该书体例和文义分析,前一种说法似更符《难经》一书内容之本义。"等等。由中国科学院自然科学史研究所丁元力先生撰写的"《难经》并非解答今本《内经》疑义之作"一文,发表于《中医文献杂志》2010年第3期。丁元力先生在文中指出:经研究发现下述证据支持《难经》并非解释《内经》疑难的著作:

第一,《难经》中40余难未指示问难的来源;

第二,《难经》解答的问题虽然针对的是"《经》言",但是,该内容却不见今本《内经》;

第三,《难经》问难虽然针对《经》中的内容,而且该内容见于今本《内经》,但是,《难经》的解答与今本《内经》中的解说冲突或重复。至于《难经》所引之"《经》"究竟为何,需要我们进行更深入的研究探讨,但是若不打破"《难经》是阐释《内经》旨意之作"这种观念的束缚,总以为传统医学的理论莫不是发端于《黄帝内经》,就必然会限制我们对这一问题进行更深入的思考。这对于探索早期医学发展的多元化模式,以及更客观的认识《难经》的价值也都是不利的。那么《难经》中之"《经》言"所指为谁?时贤郭霭春先生《八十一难经集解·序例》说道:"因为所谓'经言',不一定都是出自《素》、《灵》。前古医书,如《上经》、《下经》等早亡佚了。《难经》所引'经言',安知不出自亡佚的古医经呢?如必以'经言'就是《素》、《灵》之言,试问《素问·离合真邪论》、《调经论》、《解精微论》等篇所引的'经言',又是出自哪里呢?要知道'《难经》有本之《素》、《灵》者,亦有显然与《素》、《灵》异帜者,间亦有补《素》、《灵》之未备者。'这样说,好象是比较允当的。"综上所述,《难经》并不是解释《内经》中疑难问题的著作,它与《内经》一样,也是我国古代早期医学著作之一。疑系"扁鹊学派"体系,亦未可知。难经是答辩性论文体裁,而内经是讨论性论文体裁。中医文化,系中国文化的分支,源远流长,技术性强,来源广泛,虽是使用中文字来记述的,但由于它居于三教之下,九流之属,不太被进士级以上的文人所亲眯,因此医古文没有相应的词典,解读起来是相当不容易的事。而《内经》《难经》不但没有著名作者,还留下了千古谜团。如《难经》,只从字面上来理解,就一个"难"字都是令人很费解的不是?从所周知论文答辩在正规高等学院对毕业生来说,是一难关。而"论文答辩的主要目的,是审查文章的真伪、审查写作者知识掌握的深度,审查文章是否符合体裁格式,以求进一步提高。学生通过答辩,让教师、专家进一步了解文章立论的依据,处理课题的实际能力。这是学生可以获得锻炼和提高的难得机会,应把它看作,治学的"起点"。而对那些有意义的重要答辩内容,收录整理出来,对推动学说发展、创新也是很有裨益的事。难者,问也。问答者,解难也。《难经》者,医经也。难经八十一难,医学论文答辩八十一条之意。因此难经言简意赅,是因为是被医学生讨论过的又经权威认定过的。当然由于历史的淹没,到底曾经在原创《内经》、《难经》时发生过什么,已经无证可查了。难经最早见于张仲景言:"乃勤求古训,博采众方,撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》,并平脉辨证,为《伤寒杂病论》合十六卷"。

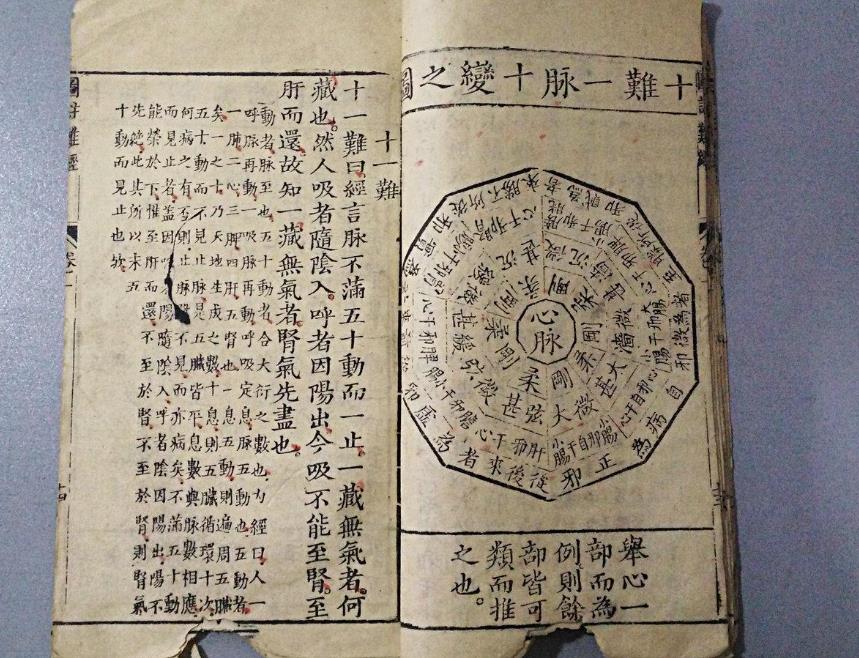

《难经》对针灸学发展贡献甚巨。其一,确立奇经八脉理论。首创其概念、完善其循行、阐明其生理病理,奠定后世发展之基础。其二,完善特定穴理论,对八会穴、十二原穴、五输穴、俞募穴理论及临床均有论述。其三,完善配穴法及刺灸理论,首创泻南补北法、确立补母泻子法,对迎随补泻、营卫补泻、刺井泻荥、四时补泻多有创见。《难经》是中医药学四大经典之一,其对针灸学的发展更是多有创见,垂万世之楷模。如《黄帝内经·九针十二原》指出:"小针之要,易陈而难入。粗守形,上守神。"易,《易经》,讲变易与不变、恒定与灵活性的对立统一;难,《难经》。【要】,要领。【易陈而难入】,《易经》是指导思想,《难经》是基础常识。所以《内经》其字简,其意深奥。据此编者参考《易经包含三个主要思想:"变易"、"易简"、"不易"》和《难经》两个文献,寻找对照,的确《内经》和《难经》是有必然的医学知识传承关系的,且《易经》与《灵枢》是有思想方法、医学实践指导的关系。当然这只是编者初步的探索,有心的读者可以进一步地加以论证。

扁鹊

扁鹊,是战国时勃海郡郑地的人,原名秦越人。"扁鹊"一词原本为古代传说中能为人解除病痛的一种鸟,秦越人医术高超,百姓敬他为神医,便说他是"扁鹊",渐渐地,就把这个名字用在秦越人的身上了。扁鹊云游各国,为君侯看病,也为百姓除疾,名扬天下。他的技术十分全面,无所不通。在邯郸听说当地尊重妇女,便做了带下医(妇科医生)。在洛阳,因为那里很尊重老人,他就做了专治老年病的医生。秦国人最爱儿童,他又在那里做了儿科大夫,不论在哪里,都是声名大振。一天,晋国的大夫赵简子病了。五日五夜不省人事,大家十分骇怕,扁鹊看了以后说,他血脉正常,没什么可怕的,不超过三天一定会醒。后来过了两天半,他果然苏醒了。有一次,扁鹊路过虢国,见到那里的百姓都在进行祈福消灾的仪式,就问是谁病了,宫中术士说,太子死了已有半日了。扁鹊问明了详细情况,认为太子患的只是一种突然昏倒不省人事的"尸厥"症,鼻息微弱,像死去一样,便亲去察看诊治。他让弟子磨研针石,刺百会穴,又做了药力能入体五分的熨药,用八减方的药混合使用之后,太子竟然坐了起来,和常人无异。继续调补阴阳,两天以后,太子完全恢复了健康。从此,天下人传言扁鹊能"起死回生",但扁鹊却否认说,他并不能救活死人,只不过能把应当活的人的病治愈罢了。还有一次,扁鹊来到了蔡国,蔡桓公知道他声望很大,便宴请扁鹊,他见到蔡桓公以后说:"君王有病,就在肌肤之间,不治会加重的。"蔡桓公不相信,还很不高兴。5天后,扁鹊再去见他,说道:"大王的病已到了血脉,不治会加深的。"蔡桓公仍不信,而且更加不悦了。又过了5天,扁鹊又见到蔡桓公时说,"病已到肠胃,不治会更重",蔡桓公十分生气,他并不喜欢别人说他有病。5天又过去了,这次,扁鹊一见到蔡桓公,就赶快避开了,蔡桓公十分纳闷,就派人去问,扁鹊说:"病在肌肤之间时,可用熨药治愈;在血脉,可用针刺、砭石的方法达到治疗效果;在肠胃里时,借助酒的力量也能达到;可病到了骨髓,就无法治疗了,现在大王的病已在骨髓,我无能为力了。"果然,5天后,蔡桓侯身患重病,忙派人去找扁鹊,而他已经走了。不久,蔡桓公就这样死了。可见,扁鹊的望诊技术出神入化,真是"望而知之谓之神"的神医了。在中医的诊断方法里,望诊在四诊当中居于首位,十分重要,也十分深奥,要达到一望即知的神奇能力更是非同寻常。这三个例子都是非常有名的医学故事,"起死回生"、"讳疾忌医"的成语也出于此。相传扁鹊名声过大,因为受到秦国太医李醯嫉妒而被其害死了。中医学的一部经典之作《难经》相传为秦越人所作,但从内容上看应该是《黄帝内经》成书以后问世的作品,成书于汉代。其内容深奥,是中医学不可多得的理论著作之一。因此,古人将该书托名秦越人所著,也表示扁鹊在人们心目中占有很高的地位,借其名以示书的重要性,也表达了人们对他的尊敬与怀念。《难经》不但在理论方面丰富了祖国医药学的内容,而且在临床方面颇多论述。除针灸之外,还提出了"伤寒有五"的理论,对后世伤寒学说与温病学说的发展产生了一定的影响。《难经》对诊断学、针灸学的论述也一直被医家所遵循。对历代医学家理论思维和医理研究有着广泛而深远的影响